“生産者も消費者も、地球の環境と人々の健康を守れるよう、責任ある行動をとろう”

SDGs目標12に掲げられたこの項目、みなさんは意識したことはありますか?

私は小さいながらも生産者。

作ったその先でゴミにならないか?

長く使ってもらえるか?

素材は使い切れているだろうか?

いつもつくる責任を感じながら制作をしています。

ここでは日常生活で私たちができることを

わかりやすい言葉でお話していきたいと思います。

つくる責任 つかう責任 とは?

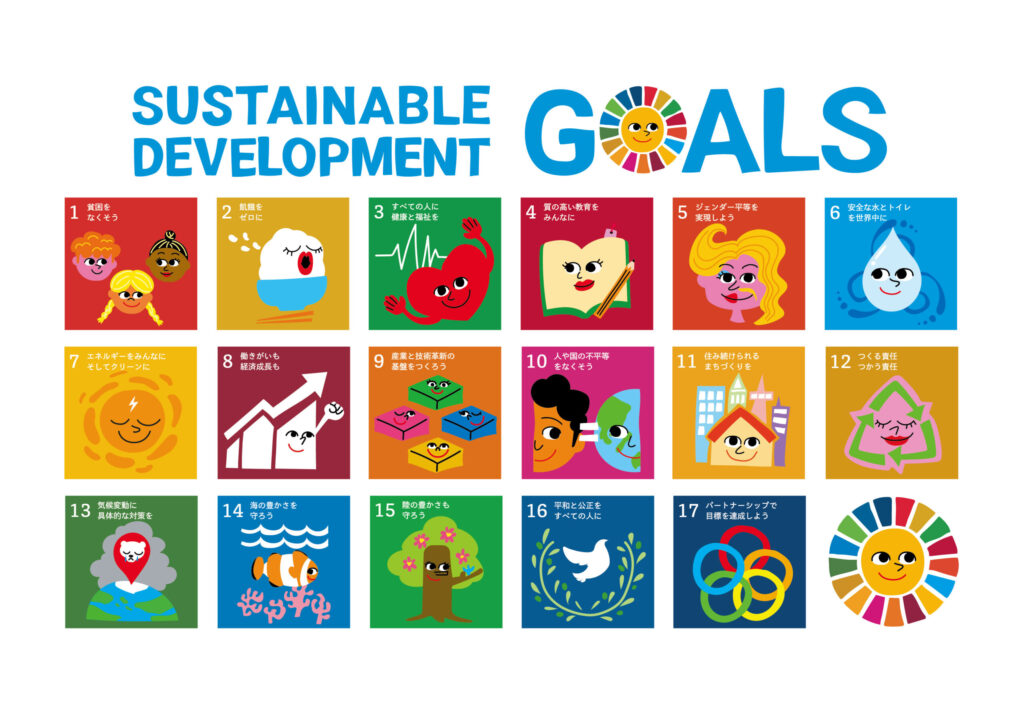

2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs) の後継として

2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択され

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された

2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標、

持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)

すべての人々にとってよりよい、より持続可能な未来を築くための指針であり

貧困や不平等、気候変動、環境劣化、繁栄、平和と公正など

私たちが直面するグローバルな諸課題の解決を目指します。

- 貧困をなくそう

- 飢餓をゼロに

- すべての人に健康と福祉を

などを始めに、17の項目が定められていますが

今回のテーマ、つくる責任つかう責任もその一つです。

この項目では限りある資源を守るために、生産者(つくる側)も消費者(つかう側)も

環境や社会に配慮した選択をすることを目標としています。

12.つくる責任、つかう責任 | SDGsクラブ | 日本ユニセフ協会(ユニセフ日本委員会)

例えばフードロス。

本来食べられる食品が、捨てられてしまうことを指しますが

日本では、年間約523万トンの食品が

食べ残し、売れ残り、品質には問題のない規格外品などの理由で捨てられてしまっています。

これは、毎日1人あたりおにぎり1個分の食べ物を捨てていることになります。

それにも関わらず、世界の9人に1人は栄養不足・・・

捨てられた食品は処理工場で処理されますが

水分を含む食品の運搬や焼却は二酸化炭素が排出され環境に負荷を与えます。

また、今後人口が増加していく中で栄養不足、食品不足の問題が

さらに深刻になっていくことでしょう。

このような問題はどうしたら解決できるでしょうか。

消費者(つかう側)ができること

家庭でのフードロスは全体の半数を占めており

私たちひとりひとりの意識改革はこの問題を解決するために必要不可欠です。

- 消費期限切れを防ぐ

冷蔵庫や棚の奥から、消費期限切れの食品が出てきた。

後で食べようと思っていたら忘れてしまった。

そんなことはありませんか?

この問題を解決するためには

⇒

- 冷蔵庫の収納量は7割程度にする

- 食材や調味料は定位置に収納する

食材の在庫管理がしやすくなり、消費期限切れを防ぐことができます。

また、賞味期限(美味しく食べることができる期限)と

消費期限(安全に食べることができる期限)の違いを理解し

”捨てすぎ” にも注意すると良いでしょう。

- 食べきれる量を作る、注文する

せっかく料理をしたのに、家族が食べてくれなかった。

外食先で注文したら思ったよりも量が多かった。

誰でも経験したことがあるのではないでしょうか。

この問題を解決するためには

⇒

- 家族の予定や体調を考慮して調理をする

最後まで美味しく食べるには食べきれる量を見極めるのが大切です。

また、余った食材を保存する場合は透明な容器に入れておくと

どんなものがどのくらいあるか一目でわかりその後のフードロスを防ぐことができます。

- 外食時は事前に量、食材を確認する

外食時は、思ったよりも量が多かった

苦手な食材が入っていたなどのトラブルが起こりがち。

ご飯の量を調整してもらったり

食材を抜いてもらったりと対応してくれる飲食店が増えています。

注文前に確認すると良いでしょう。

残してしまったものを持ち帰ることができるお店だと、尚安心ですよね。

生産者(つくる側)ができること

食品が私たちの手元に届くまでの生産、製造、流通過程。

どの過程でもフードロスが発生しています。

それに対して企業(生産者)はどんなことができるでしょう。

- 生産過程

生産過程でのロスの原因の1つに 規格外品 があります。

今まで味や品質に問題がないのに見た目が悪いことで捨てられていた規格外品ですが

近年、大手企業がサラダや総菜などの加工品として使用するなど対策が進められています。

規格外品を販売するショップも目にすることが増えたのではないでしょうか。

- 製造過程

製造過程でのロスを減らす方法として

原料の効率的な使用や、品質保持の向上、賞味期限の延長などがあげられます。

ひとつの食材から、数種類の商品をつくる

(例)

パン → サンドウィッチ、ラスク

たまご → マヨネーズ、菓子、肥料(土壌改良材)、化粧品

容器やパッケージ方法の見直し、冷凍技術の研究など

様々な取り組みがされています。

- 流通過程

流通段階では、運送中の破損や品質低下、在庫過多、賞味期限前の破棄などが

原因でフードロスが起きています。

外箱に傷のあるものを アウトレット品 として

賞味期限が迫っているものを おつとめ品 として販売するなど

廃棄せず消費者の手に渡るための工夫が必要とされています。

この先、意識したいこと

今回は誰もが身近に感じる 食 を例にあげてお伝えしてきましたが

私たちが生きていく中で出会う 商品 には必ず

つくる側と、つかう側がいます。

ただなんとなく選ぶのではなく

その生産者がどんな取り組みをしているのか

その商品ができるまでの過程を知り、選択する。

その商品を購入することでどんな未来に繋がるか を

意識すると社会が抱える問題も改善に向かっていくのではないでしょうか。